患者さん向け記事– category –

-

鍼灸で本を治す、本治法ということ その1

X に投稿したものをまとめて加筆したものです。 精神科医の某先生は、少なくとも心の中に原因を求めても現在困ってる症状の原因かどうかわからない。それよりも今現在の... -

気一元論と陰陽五行、世界の分節化という発想

以下の文章は2023年の4月と5月に仏教サロン京都で行った五行論の導入として行った講義をまとめたものです。本年2024年の5月におこなう「古代中国の神秘主... -

講座:古代中国の神秘主義的人体論をやります

令和6年5月25日に仏教サロン京都さんで、中国医学の人体論について会場とWEBのハイブリット講義を行います。中国医学の基本図書である『黄帝内経 霊枢』の本神篇を... -

不眠の失眠穴は荘子の踵息が元ネタか?

不眠の治療で有名な経穴(ツボ)に失眠穴があります。踵(かかと)の中央部にあります。対処療法的なツボとして鍼灸師はよく使います。 なぜ踵で不眠が治るかですが、あ... -

中国の伝統医学・伝承医学の伝統や伝承を担保するということ(2)

先日、「中国の伝統医学・伝承医学の伝統や伝承を担保するということ」という題で、中国の伝承医学における血脈相承について書きました。伝統文化を学ぶ人間には当たり... -

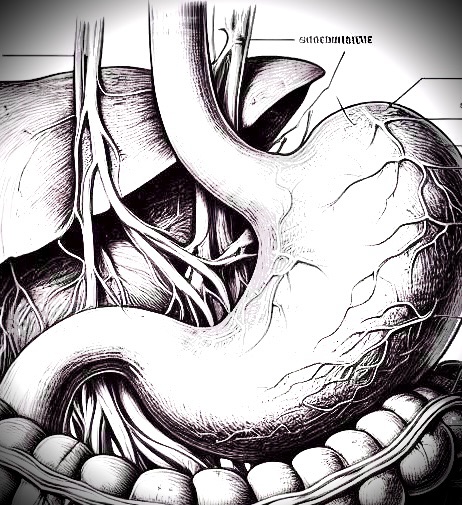

機能性ディスぺプシアと鍼灸・手技療法その1(手術後の場合)

機能性ディスぺプシアの原因として「胃運動機能異常(胃が十分に動かず、食べたものをうまく十二指腸に送ることができないこと)や、胃酸過多、胃の知覚過敏(小さな刺... -

交通事故の自賠責保険と鍼灸

自賠責保険と鍼灸 脊髄損傷(脊損)や脊柱の骨折のような重篤のな外傷は別にして、治療院に通院できるレベルの外傷であれば、自賠責保険として鍼灸施術を受けることが可... -

なぜ鍼灸を自賠責保険でうけられないのか、噂話

「交通事故の自賠責保険と鍼灸」という記事で自賠責保険で鍼灸の施術をうけられるはずなのに、保険会社の内規で受けられなくなっているようだと書きました。保険会社や... -

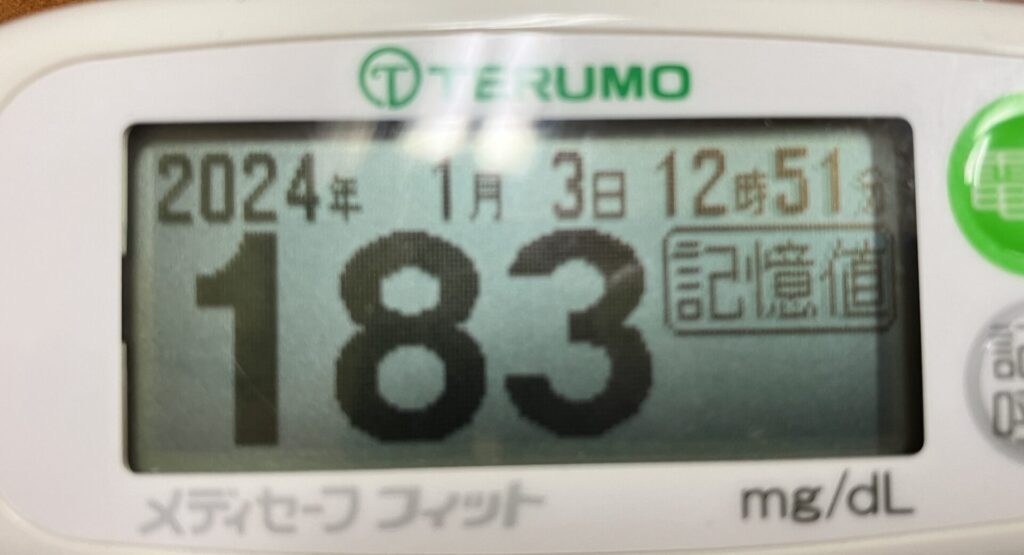

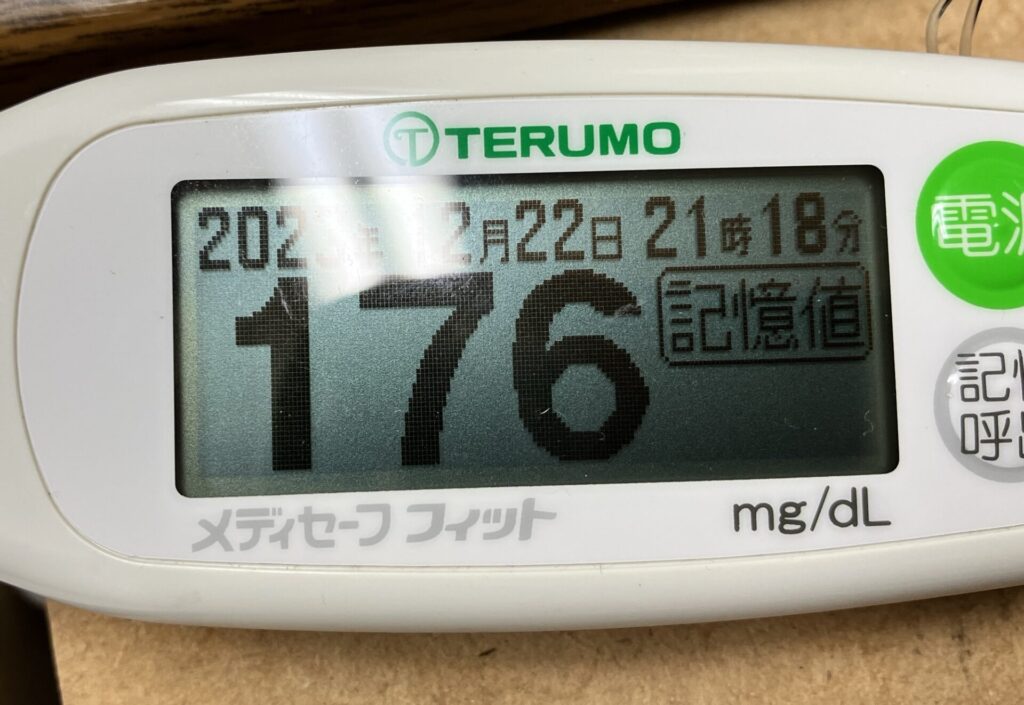

食後高血糖(グルコーススパイク)を改善する運動をやってみた

別記事で胃の全摘や部分切除後に起きる食後高血糖、グルコーススパイクについて書きました。防ぐには糖質制限食にして糖質を小分けに食べるか、食後に運動するしか実用... -

胃切除後のグルコーススパイク、その対策に関する個人的経験

私は大学生3回生のときと25のときに胃の部分切除をして上半分くらいしかない。ビルロートII法という、十二指腸の入り口を閉じ、胃の上半分と小腸の上の方を直接つな... -

寒季(厳冬期)の治療(その2)

寒季の治療について、講義ノートをもとに概要を書きましたが、治療法については書きませんでした。 基本的には寒邪から身を守るために体表(腠理)を閉じ、冷えで循環が... -

中国医学における寒季(厳冬期)の発想と治療(その1)

中華伝承医学の入門者向けに行った、六季のうちの寒季に関する講義の抜粋です。具体的な治療法や脈診法・診察法は省いています。 何回か六季の治療を書いてきましたがア...