最近中国哲学の研究者だけでなく、中国医学の研究者や臨床家にも『黄帝内経』の背後にある黄老思想について広まってきたのはいいことだと思う。ただ実践とどう結びつけるのかがもんだいなのだけれども、これがなかなか難しい。

黄老思想の論文を読んでいると、諸子百家の中に通底する黄老思想の片鱗を見つけ出し、漢代に流行った黄老思想という総合的な思想の流儀が形成されたという論調があるようにおもう。しかし思想集団はいろいろあったわけで、それとどう整合性がつくのか?

根拠のない空想だが、黄老思想派という流儀があったと考えるより、道家黄老思想派とか、儒家黄老思想派・法家黄老思想派等々があったと考える方が自然な感じがする。それぞれの思想集団では、教える内容に門外と門内の区別が明確にあったはずなのだ。その門内に伝えられたものが、現在がどの程度残っているのかはわたしにはしるよしもないけど、黄老思想を取り入れた各々の流儀のバリエーションがあったはずとかんがえるのはおかしくはないと思う。

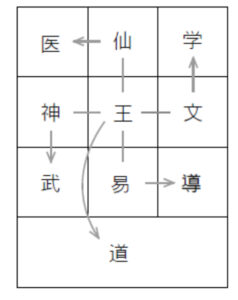

40年近く前に師匠に出会った頃、道の思想をもとに得意分野で理論を組み立てて派ができたみたいな話をチャート図をもとにして話してくれたことがあるんだけど、黄老思想をわかりやすく説明してくれたのではと、最近気づく。道の思想と黄帝の思想をもとに、各々の専門分野に分かれていくチャート図。このチャート図は各々のエリアでどんどん細分化されていくのだが、一番上のものだけあげておく。

黄老思想は道(タオ)の思想とこの世を治める理論が融合した思想なので、道が図の一番下にあり、図の真ん中の王はこの世を治める人を表している。そこから行政理論(文)・気象地学(易)・治身(仙学)・宗教(神)と専門分野が分かれ、さらに分化していく。

ここでは書かないけれども、医もさらに細かく細分化され。。。と、魔方陣で繰り返していくチャート図なのだ。すごく便利で、流儀の先祖が構造の整理・記憶のために作ったのだろうと思う。