以下に『黄帝内経霊枢』の第八章にあたる本神篇の超訳を載せます。これは2024年5月の25日に、仏教サロン京都さんで行った講義で使用した資料から抜粋したものです。

同業者にもたくさん聴講していただいたものの、基本的には一般向けにおこなった講義なので、原文に即した逐語訳ではなく、過去の諸訳を参考にしながら理解しやすいように言葉を補った超訳です。

講義でも専門的な文法的説明などは省きました。講義の内容とともにそれらも何回かにわけて記事にしていきたいと思っています。とりあえずは超訳を掲載する次第です。

【超訳の凡例】

[]内は鹿島の補足。

()内は原文もしくは書き下し文、辞書的意味など。

※ただし学術目的でないので使い分けは曖昧です。

主に使用した参考文献は以下のものです。特に東洋学術出版の『黄帝内経霊枢』と、『季刊内経』234号宮川浩也先生の「「霊枢講義」ダイジェスト」の記述に多くをよっています。

主な参考文献

- 『素問』『霊枢』影印本 日本内経医学会発行

- 『黄帝内経霊枢上』 石田秀実監訳 東洋学術出版

- 『霊枢講義』渋江抽斎

- 「「霊枢講義」ダイジェスト(その十四)本神篇第八(その二)」:宮川浩也 『季刊内経』234号、日本内経医学会発行、2024.3.20

- 『鍼灸師のたまごに贈る 養心のすすめ』宮川浩也 鶯谷書院発行(私家版)2023.9.23

- 松塾資料:松田博公 東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会所在のデジタルデータ

黄帝の問い

黄帝は師の岐伯に教えを請うた。

鍼治療を行うときにいちばん重要なことは[道の分節化であり人の根本でもある]神を守ることを主とすべきことだといいます。

[また、五蔵は神から分節化されたものであり、さらにその五蔵から分節化された]血・脈・営・気・精は、[当然のことながら五蔵の性質として]五蔵に蔵されるともいいます。ほしいままの生活をすれば[血・脈・営・気・精が乱れるので、広義の]精が五蔵から散じてしまい、[心の霊的要素である]魂や[肉体の霊的要素である]魄は浮揚してしまうので、[両者が交流することによって生じている]意識(志意)はうつろになって、そこには智や慮も働かないともいいます。

これは[天命に反する行為の]罰(天之罪=天罰)からなのか、ただ単に人として間違った行い[をした自業自得]からなのか、どちらなのでしょうか。

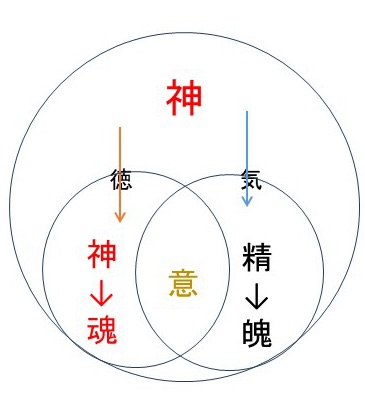

また、徳と気という[現象世界を生じさせる]はたらきによって、精・神・魂・魄と、心・意・志・思・智・慮が生じるというのはどういうことなのでしょうか。その道理をご教示ください。

岐伯の人体三分節論

岐伯は次のように説いた。

[まず人体の構成要素から説明しましょう。道から現象世界を生じさせる働きを道家では総称して徳(=気)といいます。さらにこの徳を陽の徳と陰の気に二分節化して考えます。

道から天を生じさせる働きを徳といい、地を生じさせる働きを気とよびます。人にも同じような構造がはたらきます。道の分有として神を根源とし、神から人の天地に相当する部分が分節化されます。

道(=神)から]人の天[=霊・意識の根源]を生じさせるはたらきを徳といい、地(=肉体)を生じさせる働きを気とよびます。人はこの天の徳と地の気の二者が交流することによって受胎します。

[人の要素でいいますと、肉体の根源的要素は地の]精であり、[霊的な要素の根源は]精とともに[天(神)より]分化してくる神の両者が[徳と気のはたらきによって神と精が]出会うことによって生命が生じるのです。

[人の霊的要素である]神にしたがって往來するのが[現世的性質を持った]魂で、精とともに出入りするものが[肉体を生じさせる霊的要素である]魄です。[魂と魄の交流によって生じるのが意です。]

心の構造

[次に心の構造を説明します。心を代表させるのに意という言葉を用います。次にその意を細かく分類してみます。]

最も即物的な(意=感覚的な意識を(知覚像)を心といいます。[心の短期記憶を]意といいます。意を持続させる(長期記憶させる)働きが志で、これらをもとにあれこれ思いめぐらせることを思といいます。経験にもとづいて周囲や先々のことまで考えることが慮です。[道のことわりにもとづいて]慮することが智です。

それゆえ[道にもとづく]智者とは、四時[春夏秋冬]の寒暑の適応した生活送り、喜びや怒りを制して住まいをととのえ、陰陽虚実(剛柔)も調節する人[=聖人]のことです。[このように生活しますと]邪気に侵されることなく、長生久視できるのです[長生きして、老眼のような肉体の衰えも生じないのです。]

心の病 七情

[次に心の病、つまり七情(怒喜思憂悲恐驚)と神気の関係について説明します。]

怵愓(怵:おじける、愓:ほしいまま、怵愓でびくびくするさま)思慮(ここではくよくよ、思考がどうどうめぐりするさま)すると神を傷つけます。神が傷つくと、[七情は神から流出した魂魄の交流によって生じるものなので、その交流関係が乱れてるので]流動してとまらなくなります。

[悲哀には消という性質があります。]悲哀で神が胸中で動じれば、[肺に宿る生の根源である魄が]尽きて生命力が失してしまいます。

[喜楽には気が散じるという性質があります。それゆえ]喜楽がすぎると神が散じて収斂しなくなってしまいます。

[愁憂(憂愁)には気を閉するという働きがあります。それゆえ]愁憂が過ぎれば神気は閉塞してめぐらなくなってしまいます。

[怒りには気が逆して乱れるという性質があります。それゆえ]怒りが盛んになると気が逆乱して神がおさまらない状態になってしまいます

七情と病い

[次は七情(七情)が実際に神気を傷つけるとどうなるかについて説明してみます。]

心[は神を蔵す。]怵愓思慮すればすなわち[神に蔵される]神を傷めます。神が傷まると恐懼(恐れおののき)して自らを見失ってしまい、皮下脂肪がなくなり肌肉がやせ細って髪の毛は痩せて潤いがなくなり冬に死にます。

脾[は意を蔵す]。[周囲のことを]憂いたり、[自分を]愁いたりするのが解消されないと、意を損ないます。そうしますと悶え苦しんで四肢が動かせなくなって髪の毛は痩せて潤いがなくなり春に死にます。

肝[は魂を蔵す]。悲しみ哀れんで胸が揺さぶられると魂を傷つけます。魂が傷つくと、狂ったようになり、記憶が定かでなくなり、理性を失う(不精)ので、非理性的に人に当たり散らしたりします。睾丸が縮み上がり筋肉は引きつり、両脇が苦しくなって呼吸が浅くなってしまいます。髪の毛は痩せて潤いがなくなり秋に死にます。

肺[は魄を蔵します]。喜楽が止まなければ魄を傷つけます。魄が傷つきますと狂います。狂うと意が正常に働かなくなります(狂者意不存人)。皮膚は黒ずんで髪の毛は痩せて潤いがなくなり夏に死にます。

腎[は志(精)を蔵します]。怒りが盛んで止まないと志を傷つけます。志が傷つきますと前に言ったことをよく忘れます。背中を反ったり腰を曲げ伸ばししたりすることができなくなり、髪の毛は痩せて潤いがなくなり季夏(長夏=晩夏?)に死にます。

恐懼が改善しないと腎の蔵気(腎の神)である精を損ないます。そうすれば骨がじくじく痛み、[筋肉がやせ細って]力が入らなくなり(痿厥)、遺精するようによります。

[地の気のはたらきによって神から生じた五蔵という蔵の神(蔵神)は、人の根源である神のはたらきであり、それより分節化して生じた五蔵は血・脈・営・気・精という性質を有します。これらの働きによって地の精を取り込んで生じたのが五”臓”であるから、]五蔵は精を蔵するのが主な働きなのです。それゆえ五蔵を損なってはなりません。

[七情の失調によって]五蔵が損なわれると[血・脈・営・気・精という]蔵を維持する機能を守ることができず、[五蔵という]陰が虚します。陰が虚すれば[六府という正気=陽]気が生成されなくなるので、死に至ります。

鍼を用いる者は、病人の[人の地の気から生じた身体の]病態を観察し、それでもって天の徳によって生じた神・魂と地の気によって生じた精(=志かも)・魄の存亡を知り、[魂魄の交流によって生じた]意の得失を知るのである。この五[神(=魂・神・意・魄・精(志))」が損傷しているのであれば、鍼治療をしてはならないのです。

五蔵と五神と病態

「[次は五蔵と五神と病態との関係を説明しよう。]

肝は[局所の血液量の増減に関わる]血[という神の機能]を蔵し(肝蔵血)、血は魂を舍(やど)します。肝蔵の気が虚すれば恐れ、実すれば怒ります。

脾は[栄養成分を作り出す]営[という神の機能]を蔵し、営は意を舍(やど)します。脾蔵の気が虚すれば四肢を動かしにくくなり、五蔵の働きが不安定になります。実すれば腹が張り、大便(經=涇、もしくは経血)や小便(溲)が出にくくなります。

心は[脈拍に関わる]脈[という神の機能]を蔵し、神を舍(やど)します。心蔵の気が虚すれば悲しみ、実すれば笑いが止まらなくなります。

肺は[呼吸に関わる]気[という神の機能]を蔵し、魄を舍(やど)します。肺のはたらきが弱くなると鼻が塞がって、呼吸が弱々しくなり、実すれば呼吸が荒くなり、胸が詰まるので仰向いて息をするようになります。

腎[栄養物質をからだにため込もうとする]精[という神の機能]を蔵し、志を舍(やど)します。腎の気が虚すると闕する(冷え固まるか?)。[陰虚になって腎陽が]実すれば下腹部が張り、五蔵が不安定になる。

[以上のことから鍼治療を行うにあたっては、]かならず五蔵の病態を明らかにして、五蔵の気の虚實を知った上で、虚心(謹)にそれらを治療すべきであります